"Показать, что другой – не страшный". Как журналистка из России Елена Срапян стала антропологом и зачем она едет снимать кино в Амазонию

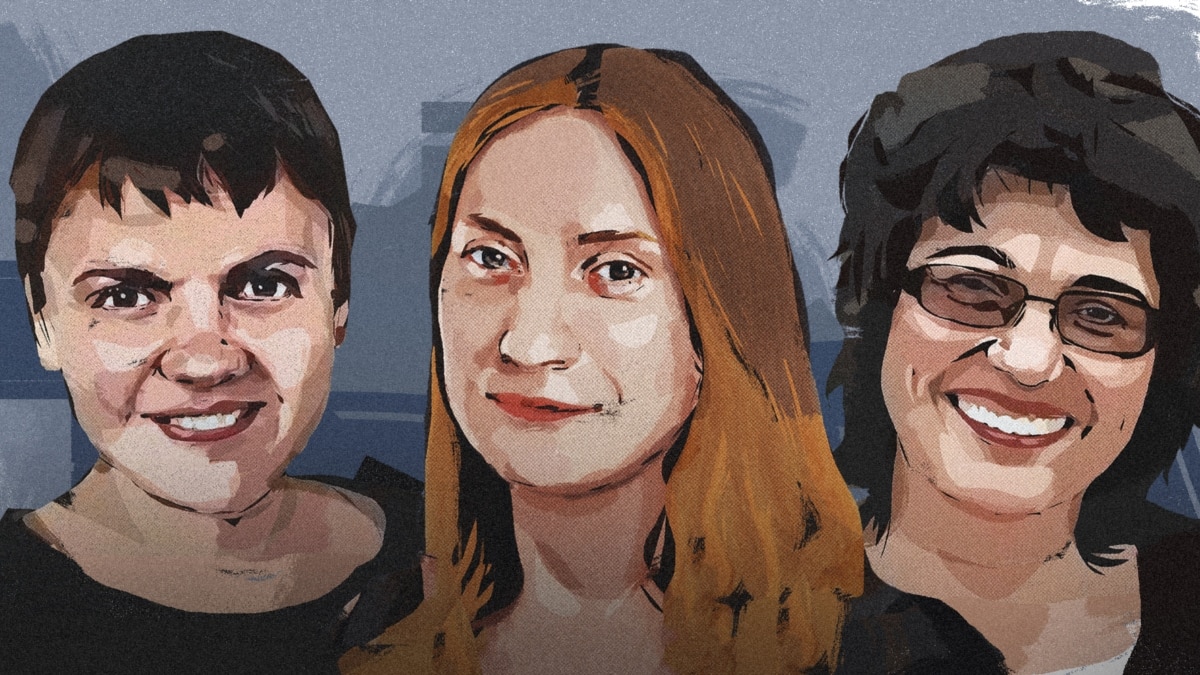

Елена Срапян – российская журналистка и внештатный автор Настоящего Времени: она писала для нас о проблемах ЛГБТ-людей и пострадавших от сексуального насилия в детстве, о благотворительных проектах в Лаосе и Гватемале и людях, которые их делают. В 2020 году документальный фильм о женщинах в Дагестане "Они тоже мечтали", снятый Еленой Срапян и Александром Федоровым, взял премию "Артдоксеть" на фестивале "Артдокфест". А несколько лет назад Елена вместе с Александром на полтора года отправилась в Южную Америку, откуда привезли целый документальный проект о жизни коренных племен на берегах Амазонки и Ориноко. Эта любительская экспедиция привела Срапян в науку – сейчас она учится в магистратуре на антрополога.

Этим летом Елена Срапян собирается вернуться в джунгли Амазонии и снять там документальный научно-популярный фильм с рабочим названием "Не только мы", рассчитанный на российского зрителя, на его съемки она объявила сбор средств на краудфандинговой платформе.

Зачем ехать так далеко, чтобы узнать что-то о себе и о тех, кто рядом, Елена Срапян рассказала в интервью Настоящему Времени.

— Зачем российским зрителям твоего будущего фильма знать о том, как живут индейцы Амазонии?

— Во-первых, потому что это интересно. Потому что на другом конце земного шара происходит что-то совсем не похожее на то, что может происходить у нас, в нашем городском российском обществе. Конечно, все росли на каких-то приключенческих книжках, где были джунгли, полные анаконд, броненосцев, пираний и прочих опасностей и веселья. А помимо опасностей и веселья, в этом лесу живут люди. И эти люди намного интереснее.

Вторая важная для меня задача – говорить о "другом". Я даже не помню, в какой момент она стала для меня важной, – такое ощущение, что была всегда. Еще когда я жила в Воронеже, мне было 15 лет и у нас били иностранных студентов-африканцев, мне казалось, что это ад. Я на это реагирую, как дети из хорошей семьи реагируют на насилие: не понимаю, почему это вообще существует? Почему другой настолько ужасен, что его нужно убивать? Это жутко для меня.

Так получилось, что даже после работы с "Гражданским содействием" я продолжаю писать про мигрантов, сталкиваюсь с миграцией в разных странах. Мы были на Балканах, когда туда был поток сирийских беженцев из-за войны. Видели в Колумбии и Бразилии беженцев-венесуэльцев.

Мы были в городе Боа-Виста, это ближайший к Венесуэле город со стороны Бразилии. Он связан дорогой с Манаусом – а потом там грунтовка на многие тысячи километров. Ты в него приезжаешь – и дальше Манауса тебе деться некуда. Автобусы и все эти лодки многодневные с гамаками огромных денег стоят. В Бразилии в принципе дорого: жилье дорогое, еда. И вот люди из Венесуэлы переходят границу, потому что им некуда больше идти, – и они не знают этого всего, что я сейчас сказала. Они проходят от границы до Боа-Виста 200 километров пешком и остаются. Автостопом никто не берет, на автобусы не попасть, все билеты выкупаются.

В Боа-Висте есть такой круг автомобильный, немножко травки – там люди ставят палатки и живут неделями. Конечно, все теряются, кто-то заболевает. Кто-то и умирает, я уверена. К тебе подходят люди, у которых одна большая сплошная беда – ничем не прикрытая. Показывают фотографии пропавших родственников, просят их найти. Когда ты с этим сталкиваешься, когда ты видишь людей, которые идут пешком вдоль трассы в +40, – и когда ты потом видишь ксенофобию какую-то... Благо в Бразилии и в Колумбии к венесуэльцам относятся намного лучше, чем в России относятся к мигрантам, чем в Европе относятся к мигрантам.

Вчера у меня было пятичасовое интервью с девочкой из Узбекистана, которая [в Санкт-Петербурге] находится в миграции. Она живет в квартире, где две комнаты для женщин, в каждой – шесть человек, нет места ни для чего вообще: просто лежат вещи, и ты расстилаешь матрас, когда тебе нужно лечь спать. А потом сворачиваешь матрас и идешь на работу. Работаешь без выходных, по 12-13 часов. В Петербурге мало работы, Петербург не Москва, и все эти женщины работают мойщицами посуды в ресторанах либо уборщицами – тяжелый физический многочасовой труд. Женщины, которым 50. Женщины, которым 60. Мужья уходят, умирают – мужей нет. А надо детей поднять, надо образование им дать. Без образования в Узбекистане, мои информанты говорят, невозможно найти работу вообще никакую – без образования ты можешь только в Россию мигрантом ехать. А такого не хотят своим детям. И жизнь вот этой узбечки в Петербурге – это путь, где-то посередине которого она умирает. От усталости просто. И этих людей ненавидят?

Для меня важна попытка зайти в эту тему с такой "экзотической" стороны. Мой "другой" – он не вызывает ненависти. Он очень далекий. Он где-то там, он не отнимает наши рабочие места... Индейцы, они такие, из книжек. Они вообще людей не особо пугают. Африканские какие-то обряды могут быть пугающими – а тут нет. И это моя попытка показать такого "другого", который не отвергается сразу.

Это кино – я делаю его для людей. Чтобы они посмотрели, что есть другой. Что другой отличается мировоззрением. Но что другой – не страшный.

— Как жизнь привела тебя именно в Южную Америку?

— Во-первых, я человек, который вырос на книжках Фенимора Купера, на "Сердцах трех" Джека Лондона. Но при этом в этих моих литературных предпочтениях не было Востока, не было какой-то большой любви к Древней Греции. Меня всегда американские темы цепляли больше. "Затерянный город Z" у меня на полочке на видном месте – про полковника Фоссета, который искал Эльдорадо.

Во-вторых, я всегда очень хотела путешествовать. Я с 13 лет езжу автостопом по России сама, много ездила одна (не то чтобы это был очень положительный опыт). Когда я уже переехала в Москву и начала зарабатывать деньги, которых хватало на авиабилеты, начала путешествовать. Сначала была Юго-Восточная Азия, потом Европа. Но всегда пятном на карте, куда надо ехать, была Южная Америка.

Первый раз я там оказалась лет восемь назад. До сих пор помню момент, как я сижу на носу лодки, которая плывет по Амазонии, и понимаю: то, что я вижу вокруг, – это, наверное, самое красивое, что я когда-либо видела. Я примерно понимала, что так будет, но не думала, что будет настолько впечатляюще.

Я понимала, что нужно в Южную Америку вернуться надолго. Это было относительной мечтой, пока не начала появляться удаленная работа. Мы стали встречаться с Сашей Федоровым, с которым потом поехали в это путешествие, начали учить испанский. Я ушла в январе 2017 года с работы – и мы сразу улетели на Кубу.

Поехали просто с севера на юг: с Кубы перелетели в Мексику, сделали репортаж в Гватемале про Вику, теперь уже нашу хорошую подругу, которая построила там больницу. Прилетели из Панамы в Колумбию. И стало понятно, что вот перед нами карта, а на карте – огромное пятно Амазонии.

Я обожаю тропические леса. На тот момент я плохо понимала, какие люди там живут, – этого измерения в голове особо не было. Но знала, что там нет ни автостопа, ни каучсерфинга, что там глухие места, что лодки ездят на бензине, бензин дорогой, никто тебя бесплатно не будет возить. На тот момент казалось, что это невыполнимо. Совсем нет денег, очень страшно, мы уже устали – мы к тому моменту ездили где-то полгода. А Сане ребята, у которых мы жили, дали книжку этноботаника Уэйда Дэвиса One River ("Одна река") – собственно, про Амазонию. Он ее прочел и говорит: все, мы должны ехать. Саня очень любит такую традиционную этнографию: пища, жилище, одежда, новое-старое – а я очень люблю тропический лес и приключения.

Тут я вспоминаю, что наша подруга несколько лет назад была в Венесуэле и поднялась по Ориноко так называемым гидростопом – на лодках бесплатно – и доплыла до деревень яномами. Это известный народ, они живут на границе Венесуэлы и Бразилии. Плюс в Венесуэле кризис: черный рынок доллара, на два доллара можно оплатить полгорода. И мы такие: ну, опасненько, но нам подходит.

В Венесуэле мы приехали в городок Пуэрто-Аякучо. На каучсерфинге нашли парня, спрашиваем: не знаешь ли ты, как попасть к яномами. Он говорит: а они дома у моей сестры сейчас живут, готовятся отплывать. Мы тогда вообще не могли оценить, что эта вероятность – один на миллион и что нам очень крупно повезло.

Мы много где были в своей жизни оба, но никогда не ездили шесть дней вверх по реке на лодке. Спрашиваем: есть ли у вас там вода? Они говорят: вообще не проблема, на лодке будет вода, не парьтесь. Мы садимся в эту лодку, отплываем, и мы говорим: слушайте, ребят, а где вода? Они смотрят на нас, и девочка – она не яномами, а пиароа, тоже из племен – просто зачерпывает ладонью воду из реки и говорит: вода!

Мы все еще думали, что где-то там будут кафе – это ужасно смешно сейчас вспоминать. Мы вроде бы читали Джареда Даймонда "Ружья, микробы и сталь", в которой он проводит как раз идею, что разные условно архаичные народы остались такими, потому что у них был сильный недостаток продовольствия. Но как-то оно прошло мимо нас. И мы оказались в итоге в венесуэльских джунглях вообще без еды. У нас была пачка риса, которую не на чем было готовить, какие-то банки тунца. Мы в день ели одну банку тунца и питались маниоковыми лепешками. Яномами делают лепешки из горького маниока. Сладкий можно сварить, как картошку, и съесть. Горький надо вымачивать, выпаривать, чтобы стекал сок, и высушивать на солнце – тогда цианид испаряется и это можно есть. Хотя все равно бывают отравления.

Мы вообще не представляли, что происходит в поселках яномами. А в поселках яномами происходит невероятный упадок. Потому что туда в какой-то момент очень плотно зашло венесуэльское государство, понаставило генераторов, школ, медпунктов, раздавало какие-то материальные блага. А потом это все просто перестало существовать. Школы не открывались, хотя мы там были как раз во время учебного года. Никакого электричества не было и в помине уже давно. Раз в год приезжает баржа с бензином, причаливает в Пуэрто-Аякучо, там этот бензин переливают в канистры, [грузят] на какие-то лодки, я уж не знаю всех подробностей – но вот баржа не пришла, и бензина нет. А это парализует абсолютно все. Нет лодок, нет электричества, нет ничего.

Тогда в первый раз мы оказались один на один с людьми, которые про нас совсем не понимают. Кто-то из них, может быть, никогда дальше соседних деревень не уходил. И нет никаких передатчиков, никаких посредников между нами и этими людьми. И мы понимаем, что ничего не понимаем. Не понимаем, как с нами общаются. Не понимаем, как себя вести. Мы явно не попадаем в коммуникативный код, а где именно не попадаем – не можем понять. Ты только чувствуешь, что что-то не так.

А яномами – они еще такие, как школьники в пятом классе: легкий перманентный буллинг. Всегда смеются, всегда поддевают, иногда могут вывести из себя. У них совершенно не зазорным оказывается покопаться в твоих вещах, что для нас считывается чуть ли не как предательство. Это очень интересный эмоциональный момент. Тогда для меня первый раз в жизни стало настолько очевидно, что есть люди, которые совершенно не похожи на меня. И на которых совершенно не похожа я. И мне ужасно интересно, что именно там происходит.

Когда мы выехали из Венесуэлы благополучно, стало понятно, что историю такой увлекательности бросить просто невозможно. Этот как съездить сразу на самую крутую достопримечательность мира, на самую высокую гору – тебе после этого горы поменьше будут не очень. Нельзя было после такого просто встать и снова пойти снимать репортажи про экотуризм. Мы, конечно, сделали репортаж для "Вокруг света" про бананы, но, если честно, просто очень кушать хотелось, а денег не было.

Так мы заболели амазонцами. Сняли потом еще четыре народа в четырех странах, привезли фотографии и видеозаписи в Россию, сделали большую мультимедийную выставку. Экспедицию мы сами пробомжевали на подножном корму, роллтоне и прочем. И я, кстати, планирую так и жить дальше, у этого очень много плюсов. Ты и так очень сильно другой! А то, что ты бомж, приятно сближает тебя с людьми, у которых ты живешь и которые тоже достаточно бедные по капиталистическим меркам. Не знаю, считают ли они себя бедными, я так не думаю. Но очевидно, что наличных денег у нас даже на тот момент было побольше, чем у них иногда. Иногда – нет.

— И ты вернулась оттуда антропологом?

— Когда мы сделали выставку и потом сразу сняли дагестанский фильм, я начала думать, чем хочу заниматься дальше. Мы, конечно, работали как журналисты, как документалисты. В этом было не очень много искусства и не очень много науки: приятный легкий научпоп, но очень простенький, обывательский. Я это прекрасно понимала, потому что на этапе подготовки материалов постоянно наталкивалась на тонны информации. И поняла, что хочу заниматься антропологией.

Я была в Бангкоке на момент начала пандемии, потом вернулась в Россию и оказалась в Санкт-Петербурге. Вспомнила, что когда-то читала про народ пираха лекцию в РАН, и мне там рассказывали про Европейский университет. Подала документы и поступила, достаточно легко и безболезненно. Но в Европейском так и постулируется: легко поступить, сложно учиться – и это правда. И вот уже год я учусь и живу в Санкт-Петербурге.

Антропология в понимании таком традиционном изучает разные странные коренные народы. Как-то так было изначально, что европейское общество изучает социология, а разных людей в колониальных странах – антропология, это такая колониальная наука. Но современная антропология изучает все на свете, и намного больше – то, что окружает нас. Годов с 1950-х или даже раньше она становится наукой, которая изучает, как мы существуем в этом мире, как мы с ним общаемся. Какие сообщества нас окружают. Сейчас очень популярна городская антропология, медицинская антропология – которая изучает далеко не только и не столько шаманские практики, а очень близка к исследованиям науки и технологий.

И современная антропология, с одной стороны, через исследование науки и технологий (это, в первую очередь, работы Бруно Латура), а с другой стороны, через Филиппа Дескола, Вивейроса де Кастро – с разных сторон и очень активно подходит к идее мира, в которой субъектностью обладают не только люди. Последние 20-30 лет это одно из направлений антропологических исследований – безусловно, не доминирующее, но очень заметное и очень популярное. Но оно отчасти маргинализовано, для многих ученых это очень странная история.

Одним из важных пунктов этого онтологического поворота, а именно о нем я сейчас говорю, стало то, что мы не можем больше воспринимать представления не похожих на нас людей как примитивные, как пережитки, как заблуждения. Ты не можешь заниматься такой работой и считать, что люди, которые совершают обряды, – что они просто немножечко дурные, что они не разбираются, что они просто дикари, необразованные дикари. Это восприятие уже совершенно недопустимо. Это и есть постколониальная оптика.

Эволюционизм – это то, с чего начиналась антропология. Появляется Чарльз Дарвин с его супервлиятельной работой "О происхождении видов", и идея о том, что общество тоже развивается от простого к сложному, кажется всем самоочевидной. Вот мы – великие, вот они – примитивные, все ясно.

В процессе развития антропологии лингвистика сыграла очень большую роль: сейчас понятно, что многие языки коренных народов очень сложные, намного сложнее латинских языков. И точно так же в каком-то смысле и с культурами. Не колонизаторы португальские изобрели миграцию. Что касается, например, народа ашанинка – они давно испытывали влияние, в частности, империи инков. У них была торговля, у них были какие-то сношения. Очень много разных культур в Перу – и они, конечно, как-то взаимодействовали. Кажется, еще Клод Леви-Стросс, знаменитый антрополог, первым сказал про Амазонию: а почему вы думаете, что эти люди всегда такими были? Почему вы воспринимаете текущее состояние времени в этой синхронии как неизменное, как неизменный факт? По сути, мы очень многого не знаем из того, что было, – у нас ограниченный набор инструментов для исследования.

В общем, в процессе работы все отказались от этого стадиализма, от эволюционизма. То, что мы не развиваемся от простого к сложному, уже совсем очевидный для антропологов факт.

— Но хотя ты учишься говорить на научном языке, кино ты снимаешь зрительское. Каким оно будет?

— Фильм я хочу снимать совершенно не исследовательский, а научно-популярный, в стиле документалок Netflix. И в фильме я буду говорить не только о предмете изучения, но и о самих ученых. Это будет такой взгляд на науку немножечко со стороны.

В Амазонии распространен анимизм. Для людей, которые там живут, мир вокруг полностью живой, субъектный, и человек с ним взаимосвязан. Эта идея нам кажется удивительной, особенно после христианской системы, где у животных нет души, не говоря уже про предметы, деревья и так далее. Но если посмотреть на мир амазонца – он очень сильно отличается от нашего. Это мир небольшой группы, которая кочует по лесу. И это мир одинокого охотника. Процесс охоты – это непосредственное взаимодействие с животными. Человек выходит в лес, где кроме него больше людей нет – и очень далеко их нет. Но этот лес очень живой, он кишит животными, духами, и разными какими-то природными силами. Это точка зрения, в которой все переплетено и все взаимозависимо, – при этом система эта гибкая, динамичная.

Мне очень хочется показать, что такое это самое мироустройство по-другому. Как это работает сейчас? Как живут люди, что они думают, как они представляют этот мир, как встраивается современность в этот мир. Какие практики остаются, какие нет. Почему где-то есть телевизоры и что делает телевизор с человеком? Он изменяет тело человека или нет? И как? С помощью стандартов красоты? Или так, что человек смотрит телевизор и становится не совсем индейцем ашанинка?

Ашанинка – очень интересные ребята. Они активисты. Это люди, которые, во-первых, гордятся всем на свете, что имеет к ним отношение. Во-вторых, они дают бодрый отпор в последнее время всем, кто посягает на их землю, на их безопасность, на их имущество, – а такого хватает, начиная от наркоторговцев и заканчивая государством. Они построили сеть организаций для борьбы за свои права. У них было отдельное женское сопротивление во время гражданской войны. То есть это люди, которым есть что сказать.

Это люди, для которых собственная картина мира – важная. При этом они не находятся в состоянии конфликта ума: они любят новое, охотно принимают его. Образование в обществе ашанинка – огромная ценность. У них достаточно высокого уровня рефлексия – и мне очень интересно эту рефлексию послушать. Для научной работы некоторым препятствием является то, что я не говорю на языке ашанинка, а только на испанском, но для кино это не проблема. Деревня ашанинка в Центральном Перу – это первая часть и первая локация моего фильма.

Вторая локация – это Бразилия. Страна, где самая развитая антропологическая школа в Амазонии. Там преподает Вивейрос де Кастру, один из теоретиков онтологического поворота. Там работает его ученица Апаресида Виласа, которая очень много работ написала по современной транформации, по христианизации – то есть по современным каким-то вызовам и ответам на них.

Мне интересно снять ученых, потому что этот онтологический поворот в антропологии вызывает много критики – и мне интересно, каково быть человеком, который постоянно держит удар. Во-вторых, бразильские антропологи – они, конечно, тоже активисты. В Бразилии президентствует Жаир Болсонару, который говорит, что индейские резервации – это "оспяные пятна" на карте страны. Он сокращает финансирование Национального фонда по делам индейцев и так не огромное. Его идея в том, что наплевать, что там с индейцами, – земля нужна. Пахотные земли нужны – под сою и пастбища – под крупный рогатый скот. Это лобби землевладельцев, которое всегда в Бразилии очень сильное.

А антропологи работают в государственном университете – конечно, им режут финансирование. Один из антропологических конгрессов они были вынуждены провести в Португалии, поскольку боялись преследований со стороны правительства. Для меня это такая попытка поместить антропологию в человеческий контекст: ты ученый, ты каждый день встаешь, идешь на работу – и у тебя тут оппозиция, тут оппозиция, тут оппозиция. Сплошная борьба – и при этом люди, с которыми ты работаешь, индейцы, твои информанты, ты к их сообществу тоже не принадлежишь. Ты не низовой борец за права. То есть ты получаешься чужой совершенно везде, кроме своего научного сообщества, достаточно узкого и тесного.

И третий мой сюжет должен быть про нас. Он должен сниматься в городе и показывать, как это все разваливается в городе. Мне хочется дать зрителю оптику, в которой можно взглянуть по-новому на повседневные, рутинные вещи. Я хочу показать, что вокруг нас – тот же амазонский лес. Чтобы это был не просто просмотр, повод "подумать", а чтобы это было каким-то необычным когнитивным, что ли, опытом. Не процесс переживания сюжета – а процесс переворота. "Ну-ка я посмотрю, что это за история, что это за люди" – а потом эта история выходит у тебя как у зрителя из-под контроля.

Ну и еще это будет, конечно, красивый фильм. Красивая Бразилия, красивое Перу. Я не планирую снимать сразу, а планирую сначала пробыть два месяца в деревне ашанинка в Центральном Перу и заниматься только исследованием. На эту экспедицию я уже заработала деньги.

А краудфандинг на съемки фильма запущен для того, чтобы привезти туда оператора. Чтобы то, что увидел конечный зритель, было красиво. Для меня это очень важно: я человек, выросший на американских документалках, и я люблю людей, которые говорят в камеру и при этом красиво выглядят, эту четкую картинку. Для этого мне нужен оператор, а бонусом то, что останется от билетов, будет потрачено на технику.

Читайте далее

Венесуэла, скрытая в джунглях. Как живут индейцы яномами на реке Ориноко

"Плодитесь, как морские свинки". В Перу начался суд по делу о массовой принудительной стерилизации крестьян в 1990-е годы